Vergleich der Störfestigkeit eines realen Prüflings nach ALSE-Methode und in der Reverberation Chamber

Alexander Kriz, Thomas Nakovits, Seibersdorf Labor GmbH;

Harald Hartl, Renesas Design Austria GmbH

Abstract

EMV-Störfestigkeitsprüfungen an Automotive-Komponenten können im Labor mit unterschiedlichen Prüfmethoden durchgeführt werden. Dieser Vortrag soll die Störfestigkeit bzw. die Störschwellen eines realen Prüflings bei der Prüfung nach dem ALSE Verfahren in einer Automotive Component Testing Chamber (Semi-anechoic) mit jenen in einer Reverberation Chamber (Modenverwirbelungskammer) gegenüberstellen und vergleichen. Da beide Verfahren für denselben Frequenzbereich eingesetzt werden können ist diese Gegenüberstellung für das Prüflabor und den Kunden von Interesse.

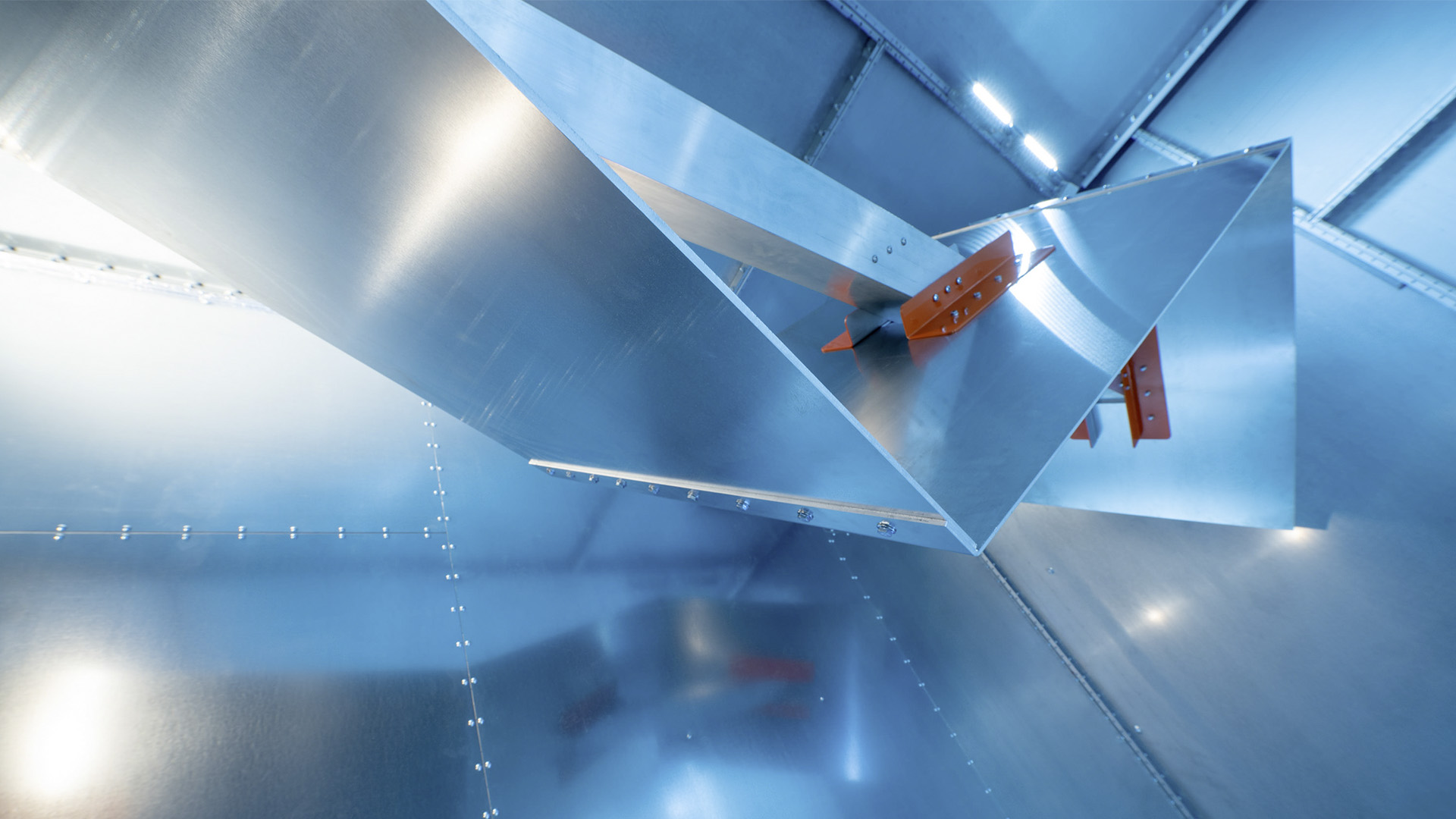

Einleitend werden die beiden Prüfverfahren selbst, sowie auch die Umsetzung der praktischen Aufbauten im Labor erklärt und auf Unterschiede eingegangen. Auch die Vor- und Nachteile der Prüfverfahren wie z.B. notwendige Verstärkerleistung zur Erreichung der Feldstärke und unterschiedliche Messzeiten aufgrund der Methoden werden thematisiert.

In einem Prüfaufbau entsprechend der Normen ISO 11452-2 (ALSE) und ISO 11452-11 (REVERB) mit automatisierter Prüflingsüberwachung werden im Frequenzbereich von 200 MHz bis 1000 MHz die wesentlichen Leistungsmerkmale des Prüflings dargestellt und Unterschiede aufgezeigt.

Beim Prüfgegenstand selbst handelt es sich um einen induktiven Positionssensor, welcher eine Anordnung von drei Spulen verwendet, um eine Position zu bestimmen. Eine außenliegende Sendespule ist Teil eines freischwingenden LC-Oszillators, der mit einer Frequenz im Bereich 2-5 MHz arbeitet. Die sinusförmigen Empfangsspulen sind so gebaut, dass sie ohne ein Geberrad keine Ausgangsspannung liefern. Bringt man ein leitfähiges Geberrad in das Feld der Sendespule, so werden in diesem Wirbelströme erzeugt, welche die induzierte Spannung in den Empfangsspulen beeinflussen. Die Empfangsspulen liefern je eine amplitudenmodulierte Spannung deren Hüllkurve die Positionsinformation enthält. Durch Demodulation erhält man eine dem Sinus und dem Cosinus der Position entsprechende Ausgangsspannung. Die Berechnung des Arkustangens liefert die Position des Geberrades.